2005年,阿瑟·b·肖斯塔克,一个退休的社会学家从费城德雷克塞尔大学继续在欧洲大屠杀之旅。一个美国教授带领参观,参加了25或30美国犹太人。这是令人瞠目结舌的和悲伤的,但可能不是通常的原因。

“我们听着,一天又一天,营地后营——我们听恐怖故事。最后的两周半,听这家伙,我的妻子和我有一种顿悟。共享的顿悟,”现年83岁的肖斯塔克解释说当我们第一次在2019年采访他。”和主显节是我们刚刚受到扭曲,一个伟大的版本,这画站掌声最后两周半的每个人——除了我的妻子和我。”

问题不是与之旅已经与他的团队领袖,肖斯塔克说,但是他没有。告诉所有的大屠杀的恐怖——在难民被迫离开家园的故事,在旅行的营地,鲜明的黑白照片的憔悴,天真的幸存者,在共享,死的不光彩历史,围绕那些看着这人类历史的伤疤——肖斯塔克和他的妻子发现失踪的希望的故事。

比利时的女人她名叫Geulen-Herscovici救出300犹太儿童从纳粹大屠杀期间,授予她荣誉以色列国籍的Yad Vashem导演阿夫纳她。Geulen, 1942年,在布鲁塞尔现年97岁,是一个教师,当她目睹了盖世太保突袭学校逮捕犹太儿童研究。她加入了犹太救援组织,犹太人的国防委员会和两年多的时间,收集犹太儿童和他们搬到基督教家庭,二战期间保管修道院。

比利时的女人她名叫Geulen-Herscovici救出300犹太儿童从纳粹大屠杀期间,授予她荣誉以色列国籍的Yad Vashem导演阿夫纳她。Geulen, 1942年,在布鲁塞尔现年97岁,是一个教师,当她目睹了盖世太保突袭学校逮捕犹太儿童研究。她加入了犹太救援组织,犹太人的国防委员会和两年多的时间,收集犹太儿童和他们搬到基督教家庭,二战期间保管修道院。

大卫·西尔弗曼/盖蒂图片社

在接下来的几年里,他的工作一直持续到今天,肖斯塔克研读200多个大屠杀幸存者的故事,他们亲自采访了分数和学习记忆从许多其他战俘。在他的研究中,他发现数以百计的他所谓的“帮助”的故事大部分幸存者——的故事那些冒着自身的安全,帮助那些有需要的人最可怕的情况下。许多发生在营地本身。

肖斯塔克的2017年的书《隐形的利他主义:禁止保健是犹太人阻力在大屠杀中”,讲述了其中的几个故事,包括露丝克鲁格,一位饥饿的13岁搬到线毒气室在她抵达奥斯维辛-比克瑙集中营。一个年轻的犹太妇女说了克鲁格,说服德国军官她可以在营地工作。从这本书中说:

现在,许多年后,女士克鲁格认为短暂的事件是“不可思议的恩典,王牌,或更适度,一件好事。我保存了一个年轻的女人在无助的情况下我们其余的人,只不过,然而想要帮助我。”

她看到在这个隐形利他主义行为证明”即使在奥斯维辛集中营的反常环境绝对善良是一个可能性,像一个信仰的飞跃,超出了单调的因果链。”Ms. Kluger believes

每一个

幸存者也有类似的故事,一个偶然的机会,“一个“转折点”,他们欠他们的生活。

多希望的故事。他们鼓舞人心。这些教训不要仅适用于大屠杀,肖斯塔克说。这些故事的帮助可以在任何地方找到人类困境令人振奋的。

“我希望商场上的黑历史博物馆(非裔美国人历史和文化的国家博物馆)突出的例子帮助故事在mid-passage奴隶从非洲到西印度群岛,以及后来在奴隶制在美国,”肖斯塔克在一封电子邮件中写道。“同样,我希望媒体强调帮助故事在达尔富尔种族屠杀,卢旺达、苏丹和其他地方。”

肖斯塔克坚称,他们需要包括特别是在任何叙述的大屠杀。

玛格达赫兹伯格也有她希望的故事。赫兹伯格现年94岁,作为一名18岁首次进入了奥斯维辛集中营在饱受战争蹂躏的罗马尼亚被迫离开她的家。在营地,几个星期时间与疾病和死亡在她的周围——奥斯维辛集中营是三个阵营之一她花时间在战争期间-赫兹伯格发现自己考虑自杀。

一位囚犯,风险引起的愤怒的士兵,走到沮丧赫兹伯格一天晚上,女孩们在小学的同学,在接下来的几天里,说服她。

”她说,“你不感到惭愧吗?你不觉得你的父母呢?你不想争取你的生活为了你的父母呢?没有这些疯狂的想法在你的生活中,“赫兹伯格说,叙述这一事件通过电话在泉山的家中,亚利桑那州。“整个星期她给pep。她把希望带到我的生活。她救了我的命。”

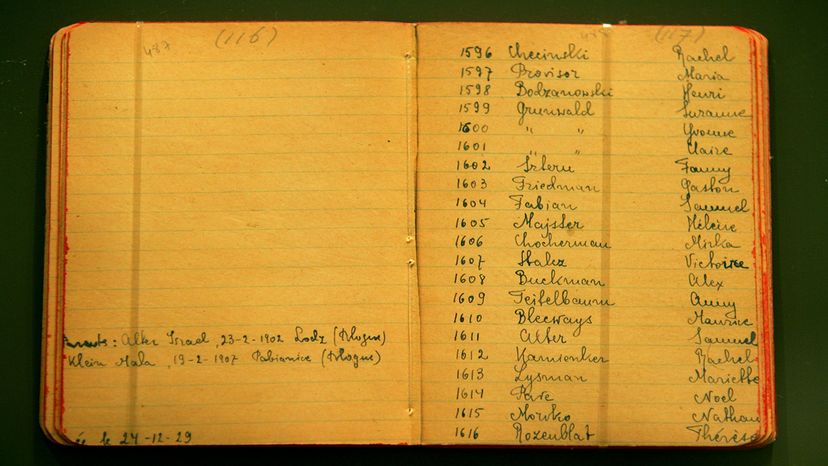

她名叫Geulen的秘密的笔记本,她列出了所有比利时犹太儿童的名字她躲并保存在第二次世界大战期间,在博物馆展出的二战犹太人大屠杀纪念馆。

她名叫Geulen的秘密的笔记本,她列出了所有比利时犹太儿童的名字她躲并保存在第二次世界大战期间,在博物馆展出的二战犹太人大屠杀纪念馆。

大卫·西尔弗曼/盖蒂图片社