所有这些自省在安妮作品的早期就很明显。这是非同寻常的,尤其是对这样一个年轻人来说,尤其是考虑到她的情况。具有讽刺意味的是,她的才华表现在简单的段落中,描绘的只是一个普通的十几岁女孩。

这里,就在她搬到“秘密附件”的几周前,安妮描述了一个典型的学生日戏剧:

我们全班都吓得发抖。原因,当然,是即将到来的会议,老师们将决定谁将被提升到下一年级,谁将被保留……如果你问我,我会说,这个班的假人太多了,大约四分之一的学生应该留在后面,但老师是地球上最不可预测的生物。也许这一次他们会朝着正确的方向做出改变。

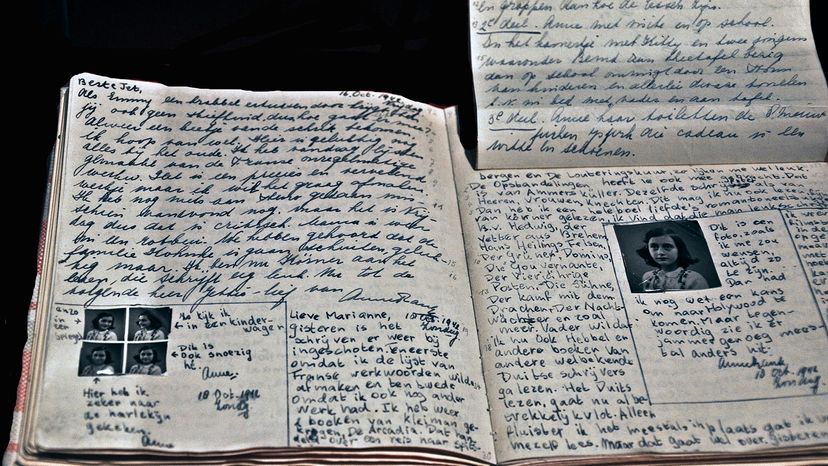

一旦进入秘密附件,安妮的日记就成了她的朋友和知己——她经常把她的日记写给一个想象中的朋友“亲爱的凯蒂”——也是一种消磨时间和磨练她作为作家的新兴技能的方式。她经常用残酷的细节描写那些看似平凡的事情:与母亲的争吵,以及与附属楼里其他人的争吵。她羞于承认自己的不安全感,而且,对于她这个年龄的女孩来说,她对自己的外表和正在显现的性取向感到疑惑。

在日记的原始版本中,她非常详细地描述了自己身体的变化。在最近才曝光的页面(安妮用牛皮纸盖住了它们),她提出了对性和卖淫的看法。随着几个月的隐姓埋名,她痛苦地写道,自己也爱上了另一个隐姓埋名的朋友彼得·范·佩尔斯。

这本日记至少有两个版本;有些人说更.摘自美国大屠杀纪念馆:

第一个是安妮1942年6月至1944年8月的日记。安妮希望以她的记录为基础出版一本书,尤其是在一位荷兰官员在1944年宣布他计划收集德国占领期间的目击者描述之后。然后她开始编辑她的作品,删去了某些段落。这就是第二个版本。她的父亲在战后试图让日记出版时,用自己的编辑创作了第三个版本。

第三种说法最为人所知。并不是所有的版本都包括安妮对母亲的批评或她对性的好奇心——后者在1947年尤其有争议。

在日记中,夹杂着日常生活和她的梦想,是对存在于秘密附件之外的恐怖的敏锐认识。安妮描述了在她的家庭监狱中弥漫的恐惧,并与未来的不确定性搏斗。

1943年1月的一项记录:

我可以花几个小时告诉你战争带来的苦难,但我只会让自己更痛苦。我们所能做的就是尽可能平静地等待它的结束。犹太人和基督徒都在等待,整个世界都在等待,许多人在等待死亡。

“我认为,她的日记之所以如此强大,能引起这么多人的共鸣,部分原因与她写日记的环境有关。我不是指大屠杀,”弗里德伯格说,“而是因为她在一个与世隔绝的地方躲藏了很长时间。她的日记一直陪伴着她。比方说,一个在集中营里的青少年不会有纸和笔,日记,更不会有独处的空间去思考发生在她身上的事情。

“它们在这个阁楼里。他们吓坏了。他们也从生活中消失了。这让你的声音更加清晰。”

安妮显然在锻炼自己的声音和梦想未来成为一名作家的过程中找到了力量。1944年4月初,她说:

当我写作时,我可以摆脱所有的忧虑。我的悲伤消失了,我的精神恢复了!但是,这是个大问题,我能写出伟大的东西吗?我能成为记者或作家吗?我希望如此,哦,我非常希望如此,因为写作让我记录下一切,我所有的想法、理想和幻想。

1944年3月的一天,安妮年轻的作家生涯迎来了一个转折点,当时荷兰官方敦促电台听众记录他们的活动,以便战后出版。广播促使安妮对自己的工作进行自我批评。她编辑了日记中一些较早、较严厉的部分,尤其是她对彼得的爱,以及对母亲最严厉的批评。

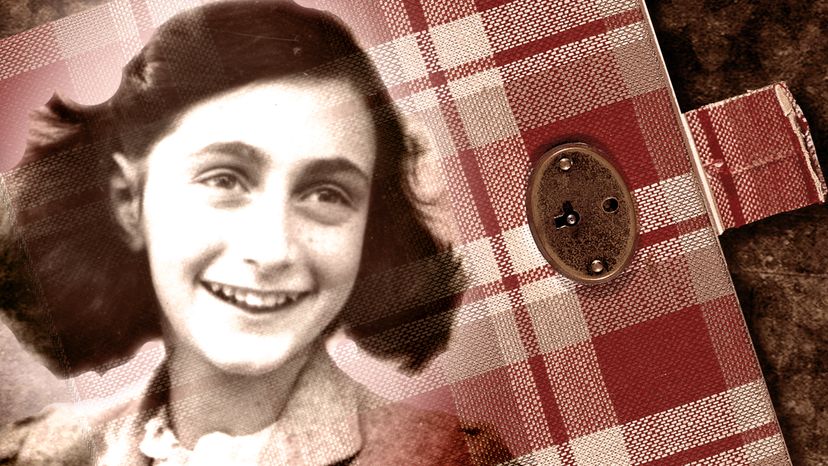

安妮13岁时,她的家人就开始躲藏,当时她已经是一位多产的作家,渴望有一天能成为一名记者。

安妮13岁时,她的家人就开始躲藏,当时她已经是一位多产的作家,渴望有一天能成为一名记者。

安妮·弗兰克之家